Le peuple Tikuna au Brésil

Publié le 5 Octobre 2018

Peuple amérindien qui vit aux frontières du Brésil, du Pérou et de la Colombie (trapèze amazonien)

Population : Brésil 36.377 personnes (2009) , Colombie 8000 (2011) Pérou 6982 (2007)

Autres noms : tukuna, maguta, caboclos (ancienne appellation) ou forme du nom : ticuna

Langue : ticuna, première langue parlée

Autodésignation :nagüta ethnonyme : le peuple prêché par Yöi (héros culturel) dans le fleuve Evaré.

Tikuna = nez noir

Localisation :

Brésil : il s’agit du plus grand groupe indigène du pays, ils sont 20.000 répartis dans 6 municipes de l’état d’Amazonas (São Paulo de Olivença, Tabatinga, Benjamin Constant, Amatura, Santo Antonio de Iça, Tonantins). Les 16 terres indigènes ont des statuts légaux variables.

état de l'Amazonas au Brésil - De TUBS - Trabajo propioEste gráfico vectorial, sin especificar según el W3C, fue creado con Adobe Illustrator.Este archivo fue subido con Commonist.Esta imagen vectorial incluye elementos que han sido tomados o adaptados de esta: Brazil location map.svg (de NordNordWest)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17022575

Les 30 territoires indigènes

Homologués

Barreira de Missão - 1722 ha- 788 personnes

Betânia - 122.769 hectares- 5341 personnes

Bom Intento - 1693 ha- 378 personnes

Cajuhri Atravessado - 12.455 ha- 51 personnes

Estrela de Paz- 12.876 ha- 645 personnes

Evare I - 548.177 ha- 18.086 personnes

Evare II - 176.205 ha- 2347 personnes

Ilha do Canmeleão - 236 ha- 565 personnes

Lago Beruri- 4080 ha- 26 personnes

Lago do Correio- 13.209 ha- 50 personnes

Lauro Sodré- 9478 ha- 667 personnes

Macarrão - 44.267 ha- 721 personnes

Maraita- 53.038 ha- 181 personnes

Matintin- 21.760 ha- 274 personnes

Nova Esperança do rio Jjandiatuba- 20.003 ha- 275 personnes

Porto Limoneiro- 4587 ha- 31 personnes

Porto Praia - 4769 ha- 420 personnes

São Francisco do Canimari- 3331 ha- 130 personnes

São Leopoldo - 69.270 ha- 1062 personnes

Tikuna de Santo Antônio- 1065 ha- 1961 personnes

Tikuna Feijoal- 40.948 ha- 4510 personnes

Tikuna Porto Espiritual- 2839 ha- 410 personnes

Tupâ -Supé- 8589 ha- 735 personnes

Uuati-Paraná - 127.199 ha- 772 personnes

Vui-Uata-In - 121.198 ha- 1898 personnes

En cours d'homologation

Avati Paraná (Santa Uniâo)

Déclarés

Jurubaxi-Téa- 1.208.155 ha- 904 personnes

Riozinho- 362.495 ha- 196 personnes

Sururuâ - 36.125 ha- 197 personnes

Histoire

1640 : voyage du père Acuna sur l’Amazone du Rio Napo à l’atlantique

XVIIe siècle : sédentarisation d’une partie de l’ethnie dans les missions jésuites espagnoles créées par le père Samuel Fritz. Après la disparition de leurs ennemis indiens les omagua et les cambeva, les tikuna occupent les rives et les îles du Haut Amazone (Solimões)

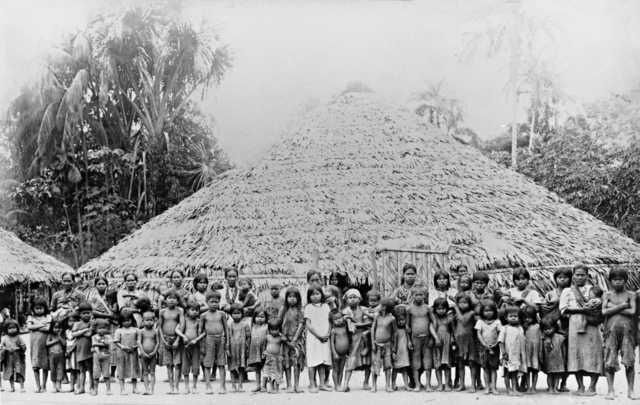

2 dernières décennies du XIXe siècle : exploitation du caoutchouc, les terres du haut Solimões sont accaparées pour contrôler le passage des canots et des personnes en direction des petits cours d’eau où habitent les tikuna. Après la destruction des malocas claniques par les expéditions militaires, les indiens sont contraints ou incités au commerce (eau de vie) et doivent s’installer en petites maisons mono familiales éparpillées le long des rivières.

1942 : installation du SPI (service de protection des indiens) à Tabatinga (capitale régionale), création plus tard de la 1ère réserve du Haut Solimões, la fazenda (propriété d’élevage) Umariaçu.

Années 70 à 80 : la funai implante dans la région 7 postes indigènes ce qui limite le pouvoir des patrones et interrompt la destruction culturelle des tikuna. Installation dans la région du Haut Solimães de chasseurs, d’entrepreneurs de pêche, d’exploitants du bois tournés vers les activités commerciales : pression sur les tikuna, discrimination historique subie par les tikuna dans la région. La lutte pour leurs droits est considérée comme une subversion intolérable au Brésil alors dans le contexte indigéniste officiel. La reconnaissance du droit à la terre d’un groupe indien devait impliquer l’abandon de son identité ethnique spécifique à travers sa soumission à l’organisme de tutelle (funai)

Bataille pour la reconnaissance des terres : depuis 1980, la lutte était commencée pour la reconnaissance des terres ancestrales, pour les besoins de subsistance et parce qu’elles englobent les sanctuaires mythologiques avec la création d’organisations, de charge de capitao geral et celle du conseil général de la tribu tikuna. La société tikuna a un caractère segmentaire accentué et n’a jamais eu de chefferie centralisée. Les chefs disposent d’une autorité limitée au niveau du village.

1982 : la présidence de la funai tente de tromper les leaders tikuna avec des documents fonciers sans valeur légale.

1982/1984 : quelques aires indigènes sont délimitées puis ratifiées par un bornage physique.

1983 à 1987 : 3 décrets (n°88 113, 94945 et 94 946) retirent à la funai ses pouvoirs en matière foncière pour les transférer au CSN

28 mars 1988 : des tensions entre les indiens tikuna de la terre Sao Leopoldo et un propriétaire d’une exploitation de bois, Oscar Castelo bronco, la non intervention de la funai et le souhait des indiens de voir partir cet exploitant de leur territoire provoqua une terrible vengeance de cet homme qui, avec un groupe de blancs profita d’une réunion d’un groupe d’indiens essentiellement composé de femmes et d’enfants pour les massacrer. 14 personnes furent tuées (dont 5 enfants de 8 à 12 ans), 22 autres blessées. 10 des 14 cadavres furent jetés dans la rivière Solimães. Le lendemain du massacre la police a arrêté 18 blancs armés sur les lieux du crime, ils ont été inculpés après avoir avoué et incarcérés mi avril 1988. Mais une fois le calme revenu, la procédure est revenue en arrière et l’impunité des tueurs assurée.

1990 : reconnaissance officielle de la majorité de leurs terres

Mode de vie

Au brésil dans les municipes de Tabatinga, B. Constant et São Paulo de Olivença ils vivent de l’agriculture de subsistance et d’activités extractives (exploitation du bois, récolte du latex)

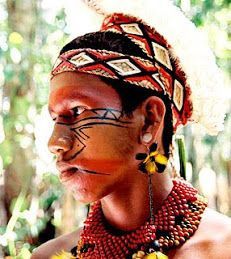

Les coutumes des tikuna sont encore bien vivantes malgré les fortes tentatives de sujétion violente dont ils ont fait les frais : réciprocité entre parents, rites de puberté féminins, narrations mythiques.

rencontre des eaux entre le rio Solimoes et le rio Negro- Par Mario Roberto Duran Ortiz Mariordo — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3757069

Traduction d'extraits du site Povos indigenas no brasil

Régime alimentaire

Le régime alimentaire se compose essentiellement de poisson accompagné de farine de manioc. La préparation du poisson, presque quotidiennement, se fait de deux façons. Les différents types de poissons sont cuits et leur bouillon est très apprécié de tous. Après avoir mangé le poisson cuit avec une grande quantité de farine de manioc, le ticuna boit généralement plusieurs plats de bouillon, comme si c'était une soupe. Il est également très courant de préparer du poisson rôti (moqueado) et de le manger accompagné d'une petite assiette de sel placée à côté de l'endroit où chacun plonge son doigt. La farine de manioc est consommée grillée et souvent mélangée à ce qu'on appelle le vin d'açaï, un jus fait à partir de ce fruit. Une autre composante importante du régime Ticuna est la banane. La bouillie de banane est une boisson avec son jus, qui est très gras. La banane rôtie sur les charbons est largement utilisée, ainsi que mangée frite. En raison de la présence exiguë de produits de gibier dans la nourriture de ce village, aucune description de la façon de préparer toutes les viandes ne peut être trouvée.

La viande de sanglier, ainsi que celle de tapir ou de pécari, est consommée cuite. La viande de yacaré, également appétissante, est généralement préparée de la même manière que le poisson. Il existe encore deux façons différentes de préparer le poisson, moins courantes que celles décrites ci-dessus. Il s'agit de la pupeca (sorte d'emballage à base de feuilles de bananiers où le poisson est cuit) et de la mujica ou massamoura (masse de bananes piétinée et assaisonnée avec des morceaux de poisson râpés). L'artisanat est, en général, la responsabilité de l'épouse dans la famille Ticuna. Presque toutes les femmes savent faire le tipiti (un instrument utilisé pour presser la pâte de manioc), le pacará (panier avec couvercle), l'aturá (panier de transport), le tamis, les hamacs, les colliers et un autre type d'artisanat. La plupart de ces artefacts ne sont pas destinés à la vente, mais à un usage domestique. Les familles qui vendent des produits artisanaux négocient avec les vendeurs ambulants ou les vendent dans les villes les plus proches, bien que cela ne se produise pas très souvent. Tout comme la vente de fruits dans les villages plus proches des villes, la vente de produits artisanaux est également intensifiée.

Les Ticuna n'ont pas l'habitude d'acheter une grande variété de produits. Certaines familles viennent acheter du café, des biscuits, du riz, des haricots, de l'huile - tous en petites quantités - et parfois des nouilles et des oignons entre autres produits. La plupart, cependant, n'achètent que des allumettes, du savon, du sel, du sucre et un peu de kérosène pour alimenter leurs lampes. Beaucoup d'entre eux n'achètent même pas de sucre et même ceux qui en achètent en petites quantités.

Tous ces produits sont, en général, apportés par les vendeurs ambulants qui traversent les villages. Cette transaction s'effectue normalement par l'échange de la farine qu'ils produisent et des poules qu'ils élèvent. Dans certains cas, ces produits sont achetés.

Les familles ayant plus de ressources font leurs courses dans les villes les plus proches. Certains achètent en grandes quantités afin de revendre les produits plus tard dans le village, créant ainsi des "armarinhos" (petites armoires) avec des produits tels que des piles ou des lignes de couture.

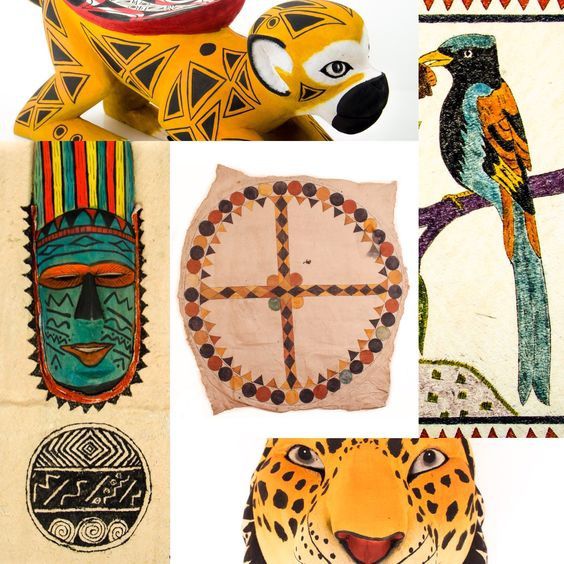

Les arts

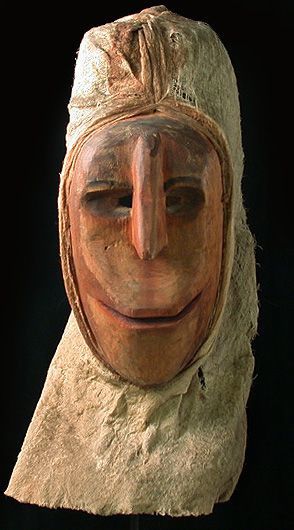

La variété et la richesse de la production artistique ticuna expriment une indéniable capacité de résistance et d'affirmation de leur identité. Il s'agit de masques de cérémonie, de bâtons de danse sculptés, de peinture sur écorce, de statues zoomorphes, de vannerie, de céramique, de textiles, de colliers avec de petites figures sculptées en tucumã (palmier : astrocaryum aculeatum), ainsi que de la musique et des nombreuses histoires qui composent son héritage littéraire.

Un aspect qui mérite l'attention est la collection de colorants et de teintures. Une quinzaine d'espèces de plantes tinctoriales sont utilisées pour teindre les fils pour tisser des sacs ou des filets ou pour peindre des écorces, des sculptures, des paniers, des tamis, des instruments de musique, des rames, des récipients et les corps des sujets. Des pigments d'origine minérale sont également utilisés pour décorer la céramique et la "tête" de certains masques de cérémonie.

Tout au long des presque quatre cents ans de contact avec la société nationale, les Ticuna maintiennent un art qui les rend ethniquement singuliers, et les transformations observées dans certains éléments de leur production matérielle se manifestent rarement au détriment de la qualité esthétique ou technique des pièces. Dans certains cas, au contraire, les innovations ont profité de l'apparition des artefacts - en particulier ceux destinés au commerce artisanal - en les rendant plus voyants et avec une meilleure finition.

Pour les ticuna, la racine de matü désigne tout type de décoration ou d'"arrangement" appliqué à la surface des objets ou du corps, ainsi que les taches, rayures ou dessins trouvés sur la peau ou le cuir de certains animaux. Il est également adopté pour nommer les motifs résultant de l'intercalation des fils sur les planches à filer ou dans les dessins peints sur écorce, papier et autres supports ; ce terme est également utilisé pour désigner l'écriture introduite avec la scolarité. Les paniers avec couvercles, tamis et tipitis sont présentés comme support décoratif dans le domaine du tressage, dont la fabrication convient aux femmes. Un autre ensemble de motifs se trouve dans les filets, aussi bien dans les spécimens fabriqués pour la vente que dans ceux à usage domestique. Ils sont le résultat d'une technique complexe qui exige beaucoup de connaissances de la part du tisserand, ainsi que de l'expérience et de l'attention, caractéristiques qui sont acquises après une longue période d'apprentissage.

Le tissu est intimement lié à la femme. La fabrication de fils est l'une des premières tâches développées par les filles et à l'adolescence l'importance de cette activité acquiert une expression rituelle. Pendant la période de réclusion la jeune fille worecü, est consacrée à faire des travaux en tucum (type de palmier ou palmier), surtout à la torsion des fils, qui sont enroulés en forme de "fleur", de manière différente par rapport aux boules circulaires observées généralement.

traduction carolita du site Povos indigenas en brasil

/http%3A%2F%2Fimg.socioambiental.org%2Fd%2F235108-1%2Fticuna_10.jpg)

Ticuna - Pueblos Indígenas en Brasil

La lengua ticuna está ampliamente difundida en un área extensa por una gran cantidad de hablantes (más de 30.000) cuyas comunidades se distribuyen en tres países: Brasil, Perú y Colombia. Del ...

Cobra norato, macunaíma et contes indigènes d’Amazonie

Priscila Faülhaber

Les œuvres Macunaíma, de Mário de Andrade, et Cobra Norato, de Raul Bopp, sont des points de repère de la littérature moderniste brésilienne. Leurs auteurs ont suivi le chemin inverse de celui emprunté par les expéditionnaires et les naturalistes européens qui ont recueilli les contes de la selva et les ont traduits dans les langues de leurs pays d'origine, puisqu'ils ont souligné le caractère national de ces histoires racontées par les indigènes. Dans cet article, je mets en corrélation cet imaginaire moderniste avec les récits autochtones qui présentent, de nos jours, des versions actualisées de contes indigènes dont les protagonistes sont des héros problématiques associés à des processus également ethniques. Au cours de mes recherches ethnographiques sur le terrain, j'ai en effet entendu des déclarations issues de tels récits. Les narrateurs associent les aventures de leurs héros à des événements vécus dans la vie quotidienne de leur peuple. De telles histoires sont récurrentes dans différentes régions de l'Amazonie natale, que ce soit au cœur des cultures des peuples indigènes ou dans les communautés afro-descendantes.

Si une version traduite en français de cette étude vous intéresse, merci de me laisser un message pour que je vous l'envoie.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68482018000100073

/http%3A%2F%2Fbdpi.cultura.gob.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FSliderImagen%2FAbajo1.jpg)

Le peuple Tikuna en Colombie - coco Magnanville

image Peuple amérindien qui vit aux frontières du Brésil, du Pérou et de la Colombie (trapèze amazonien) Population : Brésil 36.377 personnes (2009) , Colombie 8000 (2011) Pérou 6982 (2007) ...

http://cocomagnanville.over-blog.com/2018/09/le-peuple-tikuna-en-colombie.html

/http%3A%2F%2Fbdpi.cultura.gob.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FSliderImagen%2FAbajo1.jpg)

Le peuple Tikuna au Pérou - coco Magnanville

image Peuple amérindien qui vit aux frontières du Brésil, du Pérou et de la Colombie (trapèze amazonien) Population : Brésil 36.377 personnes (2009) , Colombie 8000 (2011) Pérou 6982 (2007) ...

http://cocomagnanville.over-blog.com/2018/09/le-peuple-tikuna-au-perou.html

/image%2F0566266%2F20210610%2Fob_9d8eb4_dsc04024-jpgm-jpgmm.jpg)

/image%2F0566266%2F20240422%2Fob_c10616_large-landscape-244073-m.jpg)